当前位置: 首页 >> 正文

南海所持之以恒推动中华鲎保护工作

“海洋活化石”中华鲎是大自然赋予我们的宝贵财富,随着人类活动的不断增加,中华鲎自然种群急速衰减、生存环境正面临前所未有的挑战。保护、发展和合理利用中华鲎物种资源,对于医药领域安全和社会经济发展意义重大。中国水产科学研究院南海水产研究所中华鲎保护科研团队持之以恒,2024年下半年继续多方位推动中华鲎保护工作,将研究成果广泛普及给社会公众,努力让公众参与到我国水生野生动物保护、尤其是中华鲎保护的行动中来。

2024年7月,在广州市水生野生动物保护基地,南海所中华鲎保护科研团队以“撒播种子,保护最美海洋献血者中华鲎”为题,为中山大学生命科学学院的本科生开展主题分享,聚焦中华鲎保护知识宣传与教育,在向广大同学展示海洋生物多样性和独特性的同时,帮助同学们认识并了解这些生活在地球上的奇妙生物,号召同学们将所学知识转化为实际行动,共同为中华鲎保护事业贡献自己的力量。

2024年9月,南海所中华鲎保护科研团队在鲎种群动态监测与保护方法研究方面取得新进展,相关研究成果以“An effective way to monitor the population of juvenile horseshoe crabs in the Beibu Gulf of China”为题,发表在SCI期刊《Regional Studies in Marine Science》。该研究创立了公众参与中华鲎保护科学研究的实践途径,充分展示了公民科学方法在鲎栖息地生物多样性保护中的潜力,为未来鲎保护行动方案的制定和实施提供了实践示范和经验借鉴。该研究显示,公民科学也可以是鲎保护工作的宣传队,还可以是鲎保护工作的播种机。

2024年10月,在阿联酋阿布达比召开的世界自然保护联盟物种生存委员会(IUCN SSC)领导者会议上,南海所中华鲎科研团队的事迹被评选为“领导者成功案例”,由中国物种专家组(ChSSG)执委会作为“濒危动物保护行动成功故事”,以“中国物种保护的经验与策略”为主题进行珍稀濒危物种保护的典型案例分享,为全球生物多样性保护积极贡献中国智慧和中国力量。

2024年10月,南海所中华鲎科研团队参加由国际动物科学学会(ISZS)组织、以“平衡动物学挑战与可持续发展”为主题的第十四届国际整合动物学研讨会(14th ISIZ),在国际动物学大会(ICZ)135周年、国际动物科学学会(ISZS)20周年庆祝活动上,颉晓勇博士作 “Study on cost-effective conservation method of horseshoe crab Tachypleus tridentatus in Beibu Gulf”为题的学术报告,介绍了近年来南海所中华鲎保护科研团队在野生动物保护低成本投入与高效益产出方面的研究积累和进展情况,和国内外动物学研究专家进行了深入交流。

2024年10月,南海所中华鲎科研团队受邀参加“庆祝中华人民共和国成立75周年、澳门回归祖国25周年生物科技创新和可持续发展论坛”,颉晓勇博士现场作以“医药安全守卫者中华鲎濒危亟待保护”为题的主题报告,科普了野生动物作为生态系统关键组成部分,通过食物链、生态平衡等机制,维持着自然界的稳定和多样性,尤其是中华鲎血液的特殊性对于生态系统的健康和人类的福祉至关重要,着力提升社会各界保护珍稀濒危动物乃至生物多样性的自觉性和参与度。

2024年11月,南海所中华鲎团队合作研究成果以“A novel antimicrobial peptide CpAMP identified from Chinese horseshoe crab, Tachypleus tridentatus”为题发表在SCI期刊《Fish and Shellfish Immunology》。抗菌肽是鲎先天免疫防御系统的主要组成部分,为开发鲎血淋巴中具有抗菌功能的免疫活性物质,通过转录组和蛋白质组的多组学联合分析从鲎血淋巴中筛选出大量候选抗菌肽,并对候选抗菌肽 Tatritin、CpAMP 和 H2A 进行表达和功能分析,探究其表达模式和体内外的生物活性。相关其它成果分别于2022年以“Identification of a novel antibacterial peptide from the ancient marine arthropod Chinese horseshoe crab, Tachypleus tridentatus”为题、2021年以“Immune Responses to Gram-Negative Bacteria in Hemolymph of the Chinese Horseshoe Crab, Tachypleus tridentatus”发表于SCI期刊《Frontiers in Immunology》。

2024 年11月,在第五届水产种业博览会暨第二届广东(国际)现代化海洋牧场产业大会中,相关专家学者在水产种业博览会分会场渔业高质量发展研讨会上探讨以生态环境保护为前提和渔业资源可持续利用的渔业生产方式。在该次渔业高质量发展研讨会上,颉晓勇博士以“‘十大水产优异种质资源’之中华鲎何时困境反转?”为主题作阐释,分析了中华鲎人工养殖的可行性,指出人工养殖是解决中华鲎资源危机的适宜途径。

2024年11月,南海所中华鲎保护科研团队受邀参加广东广播电视台生物多样性纪录片《共同的家园》有关中华鲎人工繁育和鲎资源保护等内容拍摄。该纪录片旨在让世界了解党的十八大以来,中国、特别是广东的生态文明建设成就,讲好中国故事,带领观众一起深入了解野生动物保护的重要性,以及每个人可为此做出的贡献。

2024年12月,南海所中华鲎保护科研团队与新加坡、马来西亚、印度尼西亚、日本、越南、印度、泰国等11个国家的国际鲎保护科研团队合作,通过不同地理群体采样,基因组DNA遗传资料与环境气候数据集相结合的方法,评估了亚洲区域鲎物种的遗传分化和种群遗传结构,发现巽他大陆架(Sunda Shelf)是当前亚洲三个鲎物种遗传多样性的主要储存库。单核苷酸多态性(SNP)分析表明中华鲎分为南海和东海2个不同地理种群,其中东海种群的核苷酸多样性水平低于南海种群。持续监测和种群规模普查对于保护管理至关重要,其保护应侧重于促进可持续渔业生产方式和建立沿海栖息地恢复的法规,以减轻人类活动对中华鲎种群的干扰。相关研究成果以“Evolution and viability of Asian horseshoe crabs appear tightly linked to geo-climatic dynamics in the Sunda Shelf”发表于SCI期刊《Conservation Letters》(JCR 1区,IF=7.7)。

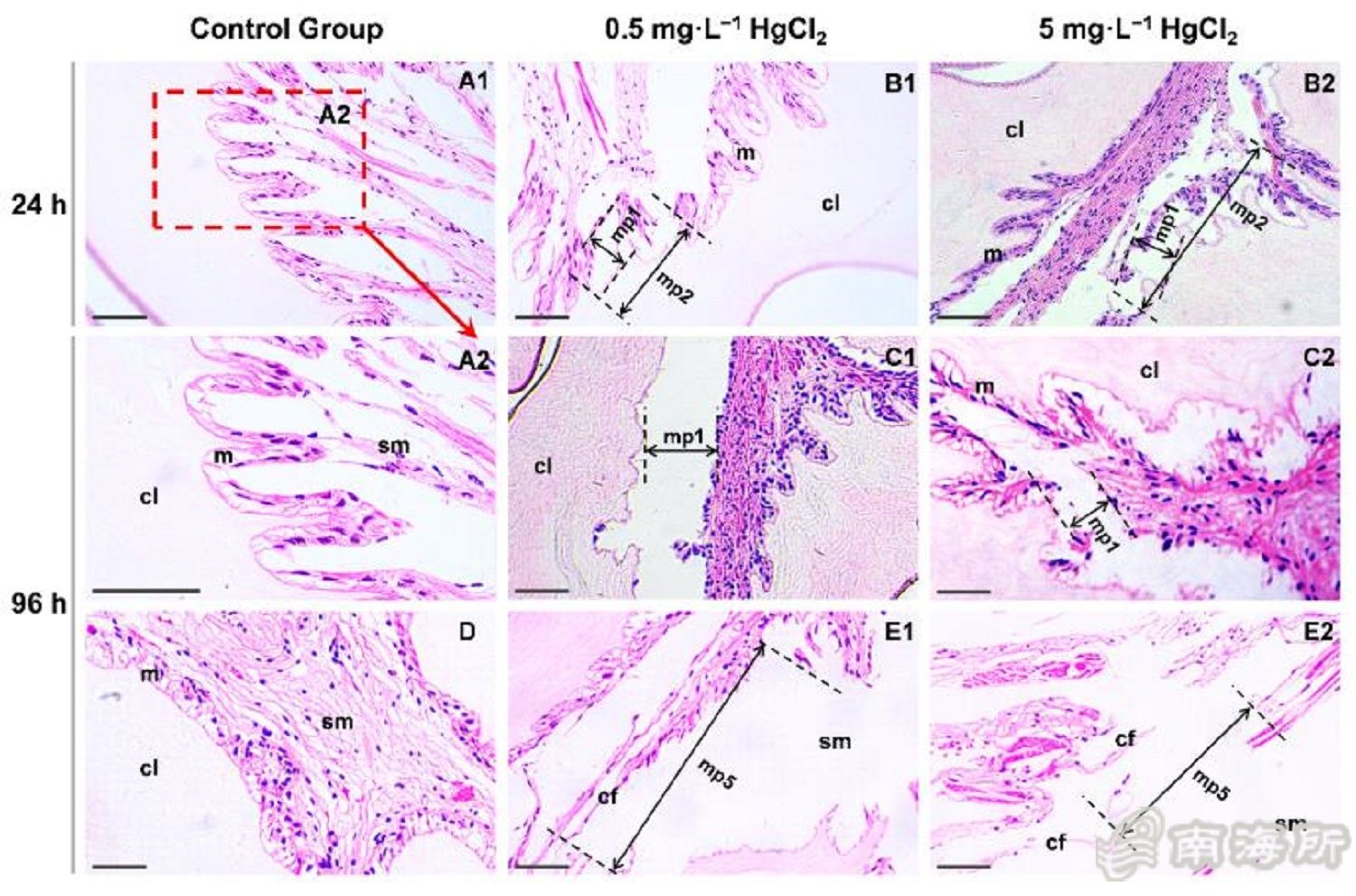

2024年12月,南海所中华鲎保护科研团队在环境科学与生态学领域著名学术期刊《Aquatic Toxicology》(JCR 1区TOP期刊,IF=4.1)上发表了题为“Histopathological and histochemical analysis of the digestive tract of adult horseshoe crabs under mercury stress”的论文,联合培养硕士研究生张菀铃为第一作者,颉晓勇副研究员和谷阳光研究员为通讯作者。该研究首次通过组织病理学评估圆尾鲎消化道损伤,发现汞(毒性最强的重金属)对圆尾鲎消化道损伤程度排序为:胃壁>食道>肠道,汞暴露组的粘膜层损伤差异随着时间推移而减弱。这项研究为理解重金属毒性对珍稀濒危物种潜在影响提供了重要见解,并为未来的鲎栖息地环境风险评估和管理提供了科学依据。

汞暴露下圆尾鲎消化道组织学改变和结构特征

2024年12月,由南海所颉晓勇博士主持的“濒危物种中华鲎及其栖息地保护研究”项目荣获“第二届广东省湿地保护协会科学技术奖二等奖”,为滨海湿地保护事业高质量发展贡献力量。该奖项将鼓励南海所中华鲎保护科研团队继续以实际行动加强科技成果的应用推广。

延伸阅读:

1.2024年7月16日,南海所科研团队深耕中华鲎保育研究与科普工作(https://mp.weixin.qq.com/s/2do6zLf0eyTKsIOFv2eSQg)

2. 2023年12月29日,科研创新 | 中华鲎(hou)保护工作取得重要进展(https://mp.weixin.qq.com/s/NDd5FOVBWeOipw6PyeM3ZQ)

3. 2022年12月30日,南海所中华鲎保护研究工作得到《南方日报》等多家媒体持续关注(https://mp.weixin.qq.com/s/r9joD7loi815qDxN-tUyEw)

分享到朋友圈

粤公网安备44010502001742号

粤公网安备44010502001742号