南海所首次基于环境DNA揭示中华鲎关键栖息地底栖生物群落空间格局

全球对生物多样性保护的关注度持续攀升,然而传统监测方法在时效、成本投入、规模覆盖方面存在显著局限,环境DNA(Environmental DNA, eDNA)技术逐渐成为支持濒危物种资源监测、栖息地跨时空尺度评估、推动实现政策目标的关键技术。中国水产科学研究院南海水产研究所中华鲎保护科研团队基于环境DNA技术,结合群落装配、互作网络、生态位分化、物种溯源等分析技术,深入剖析中华鲎关键栖息地底栖生物群落的空间格局,首次提出基于环境DNA技术快速监测评估鲎栖息地现状、精准识别风险因素的保护方法。相关研究成果以“Environmental DNA effectively reveals spatial patterns of benthos in a nursery habitat of the highly endangered Tachypleus tridentatus”为题,公开发表于国际环境管理权威期刊《Journal of Environmental Management》(JCR Q1,中科院2区Top期刊,IF=8.4,助理研究员谢木娇为第一作者,颉晓勇副研究员为通讯作者)。

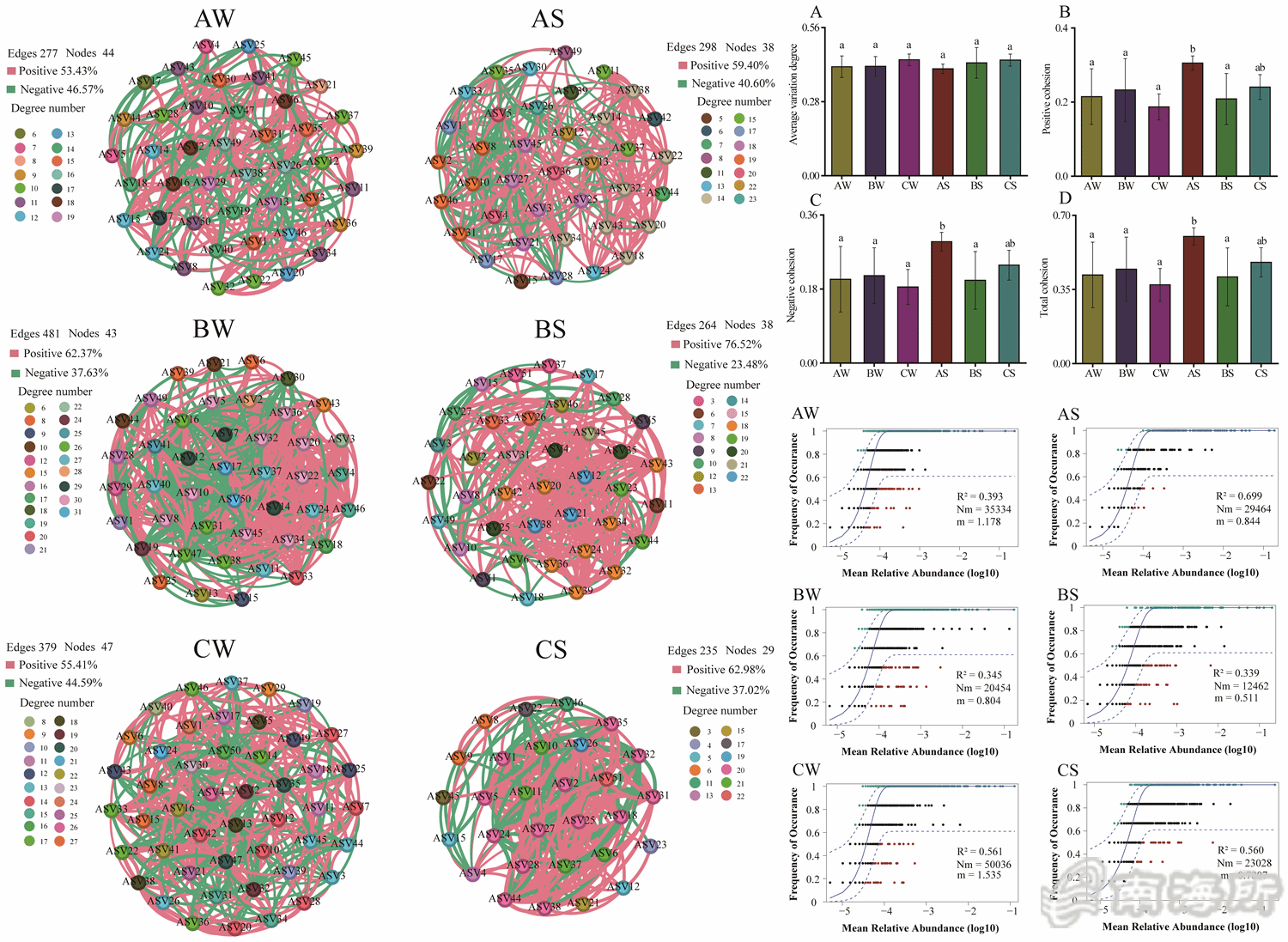

该研究取得以下重要发现:(1)受潮汐周期变化及水流促进生物扩散的影响,沉积物中底栖生物群落呈现显著的空间异质性,可有效追踪栖息生境变异。(2)人类活动干扰程度低的鲎栖息地区域中底栖生物群落趋向形成规模更大、更稳定的网络,反映独特的稳定性维持机制。强烈的人类活动干扰可通过改变物种间的互作模式进而降低群落的稳定性,从而削弱底栖生物群落抵御扰动的弹性,与其生态位宽度以及由人类活动造成的生境隔离、破碎化密切相关。(3)中华鲎栖息地底栖生物对邻近群落具备“源”和“汇”的影响潜能,该潜能受到地理距离以及人类活动因素的影响。

扩散迁移能力(特别是主动扩散)对中华鲎幼体觅食、寻找适宜栖所、躲避天敌等生态过程极其重要。人类活动导致物种扩散迁移潜力减弱、生境空间异质性增加的现象则与中华鲎偏好底质稳定、生境连通的生态需求相背离。在未来的栖息地保护与管理行动中,该研究提出应更加注重中华鲎栖息地的连通性,特别是在发展滩涂养殖的过程中需要合理规划用地以减少人为因素造成的生境隔离,或采取前置措施确保中华鲎所需的生境连通性。该研究创立了基于环境DNA技术揭示底栖生物群落空间格局的实践途径,解决了高效监测评估中华鲎栖息地现状的难题,为未来中华鲎保护行动方案的制定和实施提供了科学理论依据。

该研究工作获得国家重点研发计划(2024YFD2401401)、广东省自然科学基金(2024A1515012696)、广东省基础与应用基础研究基金海上风电联合基金(2023A1515240004)、农业农村部南海渔业资源开发利用重点实验室2023年度开放基金(FREU2023-07)等项目的支持。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.126376

分享到朋友圈

粤公网安备44010502001742号

粤公网安备44010502001742号